Die Corona-Pandemie führte bei vielen zu einer Zwangsentschleunigung und hat ein neues Verständnis der Work-Life-Balance geschaffen. Sind wir deshalb jetzt weniger im Stress?

Von Tanja Arnold und Lisa Hafenbradl

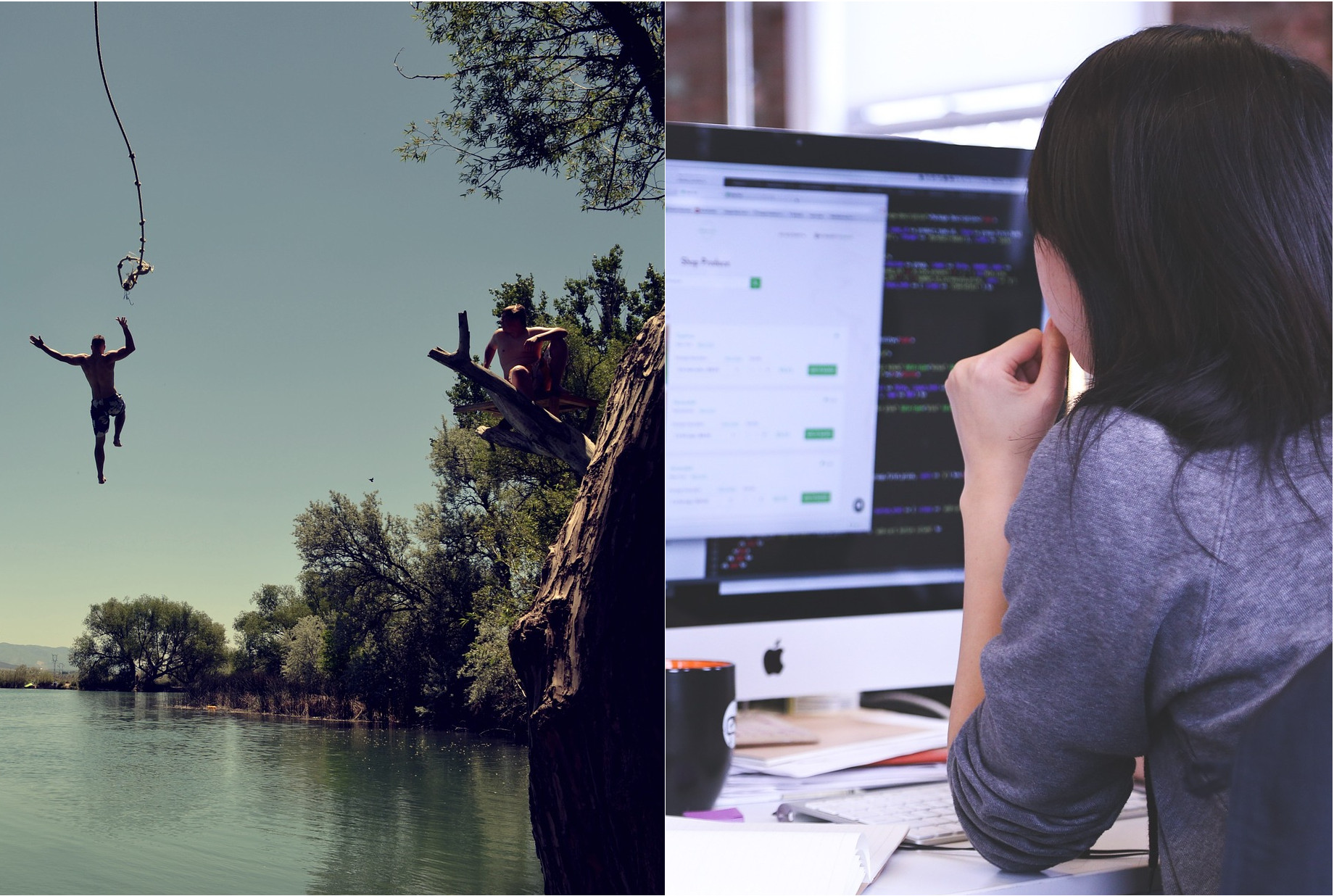

Morgens, 8:30 Uhr, U-Bahnstation „Universität“: Die Student*innen, die die Rolltreppen hinauf strömen, haben eines gemeinsam: Sie haben es eilig. Der gesamte Tag ist durchgetaktet: Vorlesungen, privates Lernen, Minijob oder vielleicht sogar ein unbezahltes Praktikum müssen unter einen Hut gebracht werden. Denn um es nach dem Studium einmal zu etwas zu bringen, muss sich jetzt schon um den Lebenslauf gekümmert werden! Aber trotzdem möchte man nicht auf Clubbesuche (zumindest in präpandemischen Zeiten), Sport, Ausflüge und vieles mehr verzichten, denn wann ist man jemals wieder so jung?

Da kommt schnell das Gefühl von Stress auf, aber das gehört nun einmal dazu. Denn wer gestresst ist, macht alles richtig, oder? Wer sich stresst, lässt keine Minute ungenutzt, sondern macht das Beste aus dem Leben. Wer sich stresst, studiert, arbeitet und hat überdies noch ein Sozialleben. Auch im Berufsleben steht das Bild der gestressten Geschäftsleute seit vielen Jahrzehnten für Erfolg. Stress suggeriert Wichtigkeit – man ist gefragt. Aber stimmt das noch? Ist Stress noch immer chic? Oder hat sich das Bild inzwischen gewandelt?

Stress hängt nicht immer mit Uni oder Arbeit zusammen

Bereits vor der Corona-Pandemie wurden die Rufe nach „Entschleunigung“ immer lauter, das lässt sich schon mit einem Blick auf die Bestsellerlisten der vergangenen Jahre erkennen. Es geht nicht nur um Uni oder Arbeit, viele Menschen scheinen unter Freizeitstress oder der sogenannten „Fear Of Missing Out“ zu leiden, also der Angst, etwas zu verpassen. Wer zu Hause sitzt und nichts tut, vergeudet vermeintlich wertvolle Lebenszeit.

Mit den Lockdowns haben viele wieder Zeit gefunden, sich mit sich selbst zu beschäftigen, neue Hobbies auszuprobieren, zu Hause aufwendig zu kochen, kurz: langsamer zu leben. Schließlich fallen mit Home Office und Online-Vorlesungen die üblichen Zeitfresser weg, vor allem das tägliche Pendeln. Auch herrscht eine neue Flexibilität, was die Zeiteinteilung vor dem heimischen Bildschirm betrifft: Wir können effizienter handeln, auch einmal Privates dem Unialltag vorziehen. Also endlich die Work-Life-Balance, die wir lange gesucht haben?

Ja, vielleicht, aber sie ist nicht, was wir uns erhofft hatten. Weil wir ständig erreichbar sind und keine festen Arbeitszeiten mehr einhalten müssen, sind wir mit unseren Gedanken den ganzen Tag in der Uni oder Arbeit. Laut einer 2019 von Statista durchgeführten Umfrage hat über die Hälfte der Befragten Probleme damit, Privates und Beruf im Home Office zu trennen, da die zuvor durch die räumlichen Unterschiede gezogenen Grenzen verschwimmen.

Wir stressen uns, das „slow living“ zu perfektionieren

Und auch abseits von Uni und Arbeit versuchen wir, die neu gewonnene Zeit möglichst produktiv auszuschlachten. Faulenzen und Prokrastinieren, Katzenvideos und Netflix sind keine adäquaten Zeitvertreibe mehr. Stattdessen ist Selbstoptimierung das Gebot der Stunde: Strandfigur, Lifestyle, Sozialleben. Und wer sich dem Optimierungswahn nicht verschreibt, der muss nur einen Blick auf Instagram und Co. werfen, um zu sehen was er*sie falsch macht. Wir stressen uns also weiter, nämlich um das „slow living“ so perfekt wie nur möglich umzusetzen.

Es ist paradox: Wer konstant gestresst ist, vergisst zu Leben. Aber auch der konstante Drang, das eigene Leben optimal zu gestalten, endet schnell im Stress. Es scheint, als hätten wir wohl doch nichts dazugelernt, denn Stress ist offenbar noch immer angesagt, er hat sich nur in andere Bereiche des Lebens verschoben.